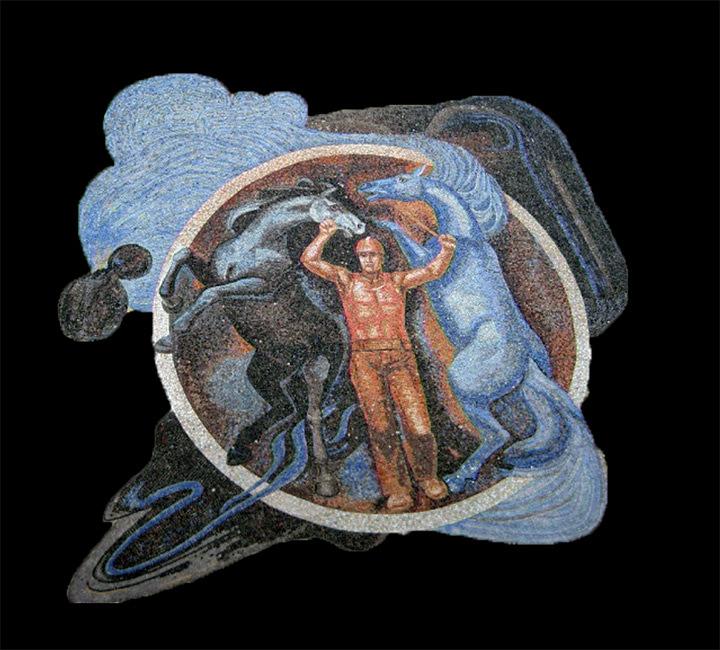

Нечеловеческие животные на протяжении всей истории культуры были не только объектами изображения, но и ее материальной основой. Их тела встроены в технологические процессы, сделавшие возможным становление предметного мира культуры. От пергамента и клея на костной основе в книгах до желатиновой эмульсии в кинопленке, от шерсти в кисточках до биологических экспериментов, без которых невозможно себе представить развитие технологий и искусства, — животные буквально создали материальные условия для возникновения литературы, кино и визуального искусства. Их жизни были принесены в жертву не только индустриальному производству, но и производству смыслов.

Сегодня мы наблюдаем новый виток взаимодействия гуманитарных наук и современных медиа с нечеловеческим: технологии, созданные в процессе эксплуатации животных, все чаще их же и изображают. Те, чьи тела были растворены в материальности медиа, теперь становятся знаками и симулякрами. Однако в этом процессе животные из плоти и крови исчезают из нашего поля зрения, растворяясь в своих символических образах. Их тела становятся абстракцией, их агентность — риторической фигурой, их существование — технологическим ресурсом.

Спикеры предложат участникам исследовать, как животные изображаются в литературе, кинематографе, визуальном искусстве и как постгуманистическая архитектура взаимодействует с животными. Зоной интереса станет не только репрезентация нечеловеческих животных, но и то, что она скрывает. Участники попробуют проникнуть в глубину анималистических метафор, отыскать не знаки, а реальных животных (живущих с нами бок о бок), и позаботиться о них.

Модератор — Марк Мефёд

Посещение

18+

Встречи ридинг-группы пройдут в Zoom.

Участие в ридинг-группе — по результатам опен-колла.

Прием заявок — с 7 по 14 мая.

Объявление результатов — 16 мая.

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

Программа

ОПИСАНИЕ ВСТРЕЧ

Александра Володина. Всегда быть начеку

Поиск языков равной коммуникации между человеком, животными и растениями увлекает и философов, и художников, а самая распространенная проблема на этом пути — невозможность взаимопонимания. Вместо коммуникации мы можем обратиться к другой форме активности — животному вниманию. Возможна ли солидарность с животными в практиках внимания? На примере художественных проектов участники попробуют разобраться, в чем особенности животного внимания, как оно конструирует умвельт живого существа и удастся ли «перевести» этот стиль внимания на человеческие социальные практики. В качестве стартовой точки спикер обратится к интуициям Жиля Делёза, которые философ высказал в серии интервью Клер Парне: его алфавит начинается с животного (A as in Animal // The Deleuze Dictionary) и с идеи настороженности, по-видимому, свойственной и животным, и философам.

Александра Володина — научный сотрудник Института философии РАН, магистр философии, культуролог.

Алексей Булдаков. Наблюдение, описание и участие в городских группах стихийной зоозащиты. Межвидовой альтруизм и «гонка вооружений паразита и хозяина».

Гонка вооружений паразита и хозяина — это принятая в науке модель самого распространенного в природе типа отношений. Каждый организм является и паразитом, и носителем одновременно — такова термодинамическая закономерность. В лице паразита у энтропии появляется агентность. Диалектика паразита и хозяина лежит в основе сложности и разнообразия биологической жизни.

Модель позаимствована учёными из античной комедии, где персонаж попрошайки, льстеца и приживальщика получил ироничное прозвище παρά σῖτος. Изначально так называли сборщиков налогов в пользу храма, служителей культа, убеждавших людей приносить в жертву часть их благосостояния ради сохранения целого.

В рамках встречи Алексей Булдаков расскажет о своих циклах «Попрошайки», «Насесты», «Отходы», «Фармаполис», «Зелень Внешняя», в которых он обращается к взаимоотношениям между человеком, животным и паразитом.

Алексей Булдаков — художник и антрополог. Родился в Костроме в 1980 году. Получил в РГГУ специальность «социальный антрополог» в 2003 году. Учился в Венской Академии Искусства в 2011-2012 годах. С 1999 до 2004 был участником группы Радек. В 2011 совместно с художницей Анастасией Потемкиной основал Лабораторию городской фауны urbanfauna.agency. Живёт и работает в Москве.

Антонина Меньшикова. Почему (почти) не было кино о животных? Репрезентация нечеловеческих существ в кинематографе

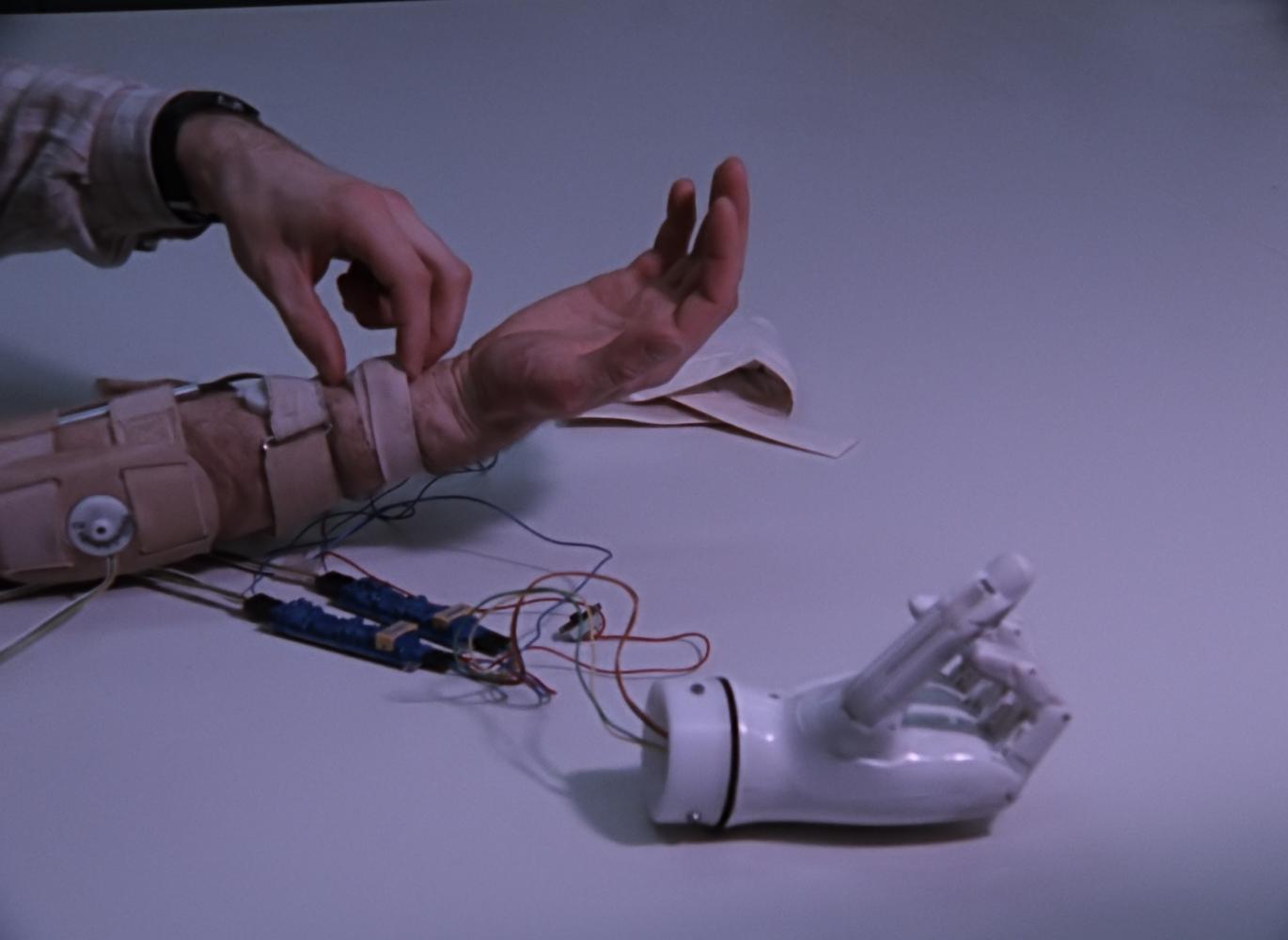

Нечеловеческие животные во многом вдохновили рождение кинотехники. Желание зафиксировать полет птицы, падение кошки или лошадиный галоп могло быть удовлетворено только (прото)кинематографическими средствами. Сегодня можно утверждать, что новое техническое зрение совладало с животным движением. Но справилось ли оно с изображением животного мира?

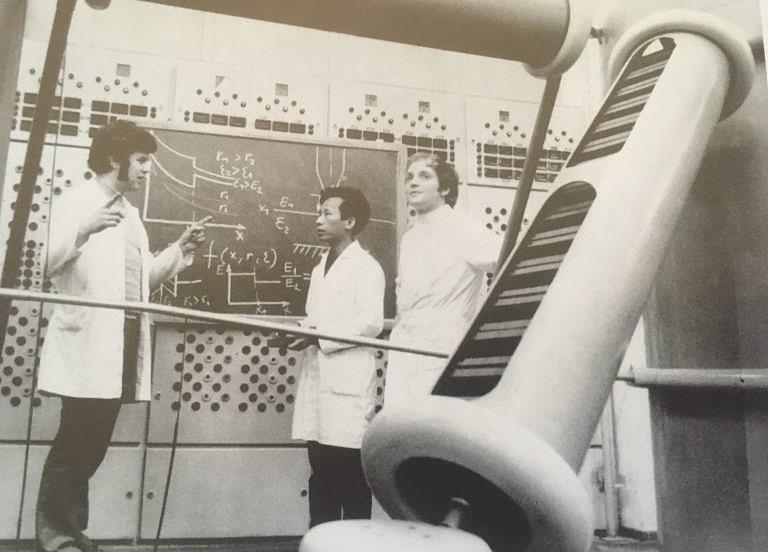

В лекционной части будут рассмотрены три модели репрезентации нечеловеческих существ: животное как кинематографический объект (от игрушки до персонажа), животное как жертва (существа, эксплуатируемые в пищевой промышленности или лабораторных исследованиях) и, наконец, животное как субъект (как носитель другого, недоступного человеку мира). Вместе с ведущей участники проанализируют связь между развитием кинематографического инструментария и сменой этих моделей. Ключевой теоретический вопрос: в какой мере развитие кинотехники влияло на смену механизмов репрезентации нечеловеческих животных?

На встрече участники обсудят главу Actual/Virtual: Bovines ou la vraie vie des vaches из книги исследовательницы Лоры Макмэхон Animal Worlds: Film, Philosophy and Time (2019). Авторка исследует, как работа с кинематографическим временем позволяет запечатлевать миры нечеловеческих животных и открывает путь к рефлексии об их положении в современном мире. Она анализирует корпус медленных фильмов о животных — «Туринская лошадь» (2011), «Коровы» (2011), «Бестиарий» (2012), «Левиафан» (2012) — с применением методологии кинотеории, философии и критических исследований животных. В предлагаемой для чтения главе Макмэхон размышляет о «Коровах» Эммануэля Гра. Участники обсудят фильм и его интерпретацию, выделят ключевые черты нового кино о животных и обсудят, почему исследовательница при анализе смещает фокус с фильмов о дикой природе на кино о менее «харизматичных» животных. Также речь пойдет о том, какую роль в новой репрезентации нечеловеческих существ и их миров играет медленность.

Антонина Меньшикова — киноведка, независимая исследовательница. Изучает животных в кинематографе, совмещая кинотеорию и перспективу критических исследований животных.

Катя Крылова. Архитектура перемен

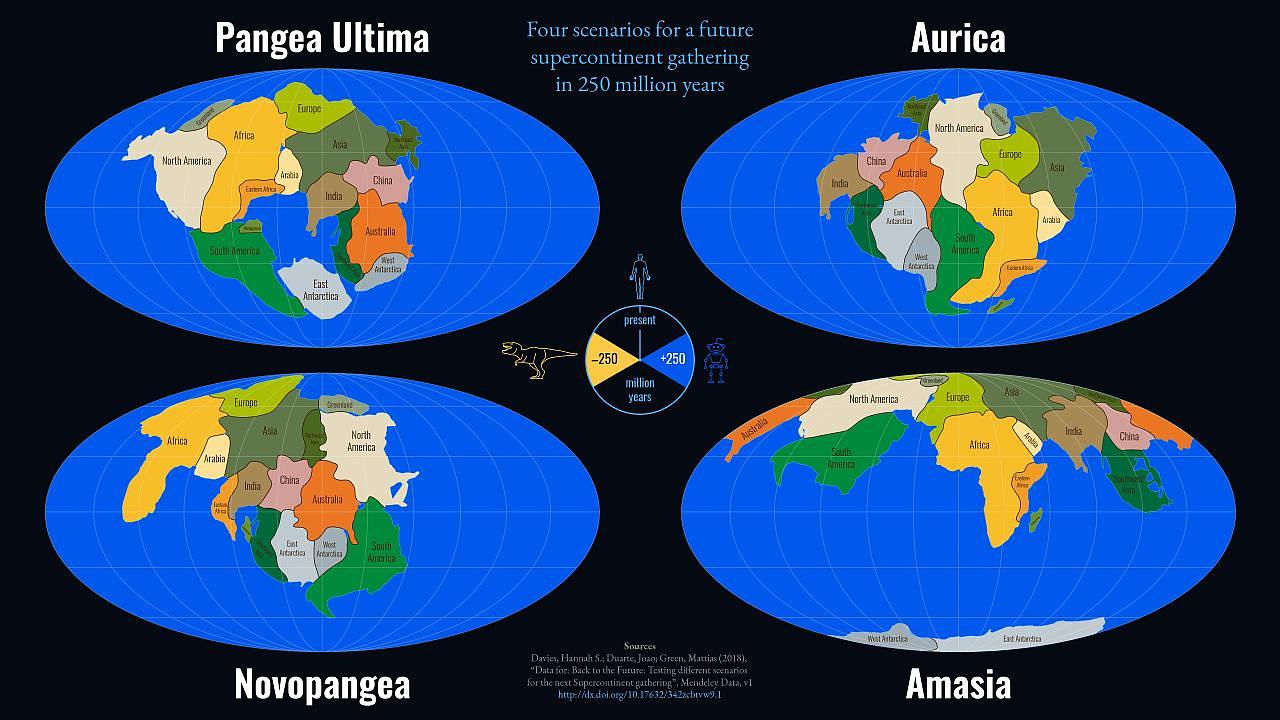

Из-за климатических изменений и интенсивной урбанизации животные стремятся в города. Автор книги «Рынок удобных животных» и курса «Возможность постгуманистической архитектуры» для школы Facultative Катя Крылова предлагает поговорить о признании права животных на город и проектах межвидового гостеприимства.

Можно ли представить себе здания и города, которые будут одинаково внимательны к потребностям нечеловеческих форм жизни? В экспериментальных проектах архитекторы и исследователи ищут, как совместить новые представления об отношениях человека и животных с градостроительной практикой. Эти проекты работают против стерильности городов и их непроницаемости для «неудобных» и «бесполезных» животных, ведь вытеснение животных сказывается на биоразнообразии и влияет на состояние экосистем. Участники ридинга поговорят о движении к постгуманистическому городу как о постепенном преодолении разрыва между природным и культурным и обсудят статью Маккензи Уорк «Архитектура дисфорична и хочет перемен» из специального выпуска журнала Design Studio (RIBA, 2022) «Работая на пересечении. Архитектура после антропоцена».

Катя Крылова — куратор, искусствовед, PhD по культурологии и исследованиям взаимоотношений животных и людей (Кентерберийский университет, Новая Зеландия). Ведет телеграм-канал My Cat Has a Crush.

Акира Мизута Липпит. Electric Animal спустя 25 лет

Книга Electric Animal: Toward a Rhetoric of Wildlife Акиры Мизуты Липпита была опубликована в 2000 году, то есть 25 лет назад. На встрече исследователь посмотрит на свою книгу с разных перспектив: как автор, как исследователь и как читатель спустя четверть века. На встрече будут обсуждаться основные темы, затронутые в книге: отношения между животными и человеческой концепцией смерти, технологическая революция, развитие исследований животных как самостоятельной области гуманитарной науки. В своей презентации Акира Мизута Липпит расскажет об историческом контексте, в котором возникла его книга, а также о позднейших исследованиях, опирающихся на его текст. Особенное значение здесь будет иметь последний незаконченный семинар Жака Деррида The Beast and the Sovereign.

Встреча сопровождается синхронным переводом.

Акира Мизута Липпит — профессор кафедры кино и медиаисследований, сравнительного литературоведения и востоковедения. Заместитель декана в USC School of Cinematic Arts. Автор книги Electric Animal: Toward a Rhetoric of Wildlife.

Сьюзен Макхью. Истории «о» и «для» животных постгуманистической эпохи

Сьюзен Макхью рассматривает данные исследований, демонстрирующих, как репрезентация животных в литературе способствует формированию эмпатии по отношению к нечеловеческим существам. Авторка поднимает вопрос, как эти знания конвертируются в практику и какие методологические подходы могут быть использованы для формирования образовательных сред, в которых возможно продуктивное обсуждение и анализ таких повествований. Макхью утверждает, что интеграция идей постгуманизма в научные исследования может быть полезным инструментом для переосмысления отношений человека и животного. Макхью говорит о творческом подходе ученых и художников, работающих с постгуманистическими формами повествования, и подчеркивает его важность для построения мира, в котором люди и животные будут страдать меньше. На встрече участники узнают о том, как менялись научные дискуссии вокруг этих тем, а также контексты, в которых создавалась и существует сейчас ее книга Animal Stories: Narrating Across Species Lines.

Встреча сопровождается синхронным переводом.

Сьюзен Макхью — профессорка в университете Новой Англии, США, исследовательница и преподавательница художественных, визуальных и научных нарративов межвидовых отношений. Авторка трех монографий: Dog (2004), Animal Stories: Narrating Across Species Lines (2011) и Love in a Time of Slaughters: Human-Animal Stories Against Genocide and Extinction (2019). Составительница академических сборников, таких как Posthumanism in Art and Science: A Reader (2021) и Animal Satire (2023). Редакторка двух книжных серий: Palgrave Studies in Animals and Literature и Plants and Animals: Interdisciplinary Approaches, а также шеф-редактор издания Society & Animals.

Марина Иванкива. Автобиография и автозоография: истоки борьбы за уважительное отношение к нечеловеческим животным в художественной литературе

На встрече участники обсудят литературные жанры автобиографии и автозоографии, их историю и потенциал в формировании уважительного отношения к животным. На материале фрагментов романа Анны Сьюэлл «Черный Красавчик» (1877), который стал знаковым в борьбе за права лошадей, статьи Дэвида Хермана Animal Autobiography; Or, Narration beyond the Human (2016) и социальных сетей современных «конных инфлюенсеров» участники обсудят, как и какие нарративные стратегии в цифровом пространстве формируют отношение к нечеловеческим животным.

Марина Иванкива — кандидат филологических наук, литературовед, британист, специализируется на истории, теории и антропологии детской литературы. В своих исследованиях занимается репрезентацией нечеловеческих животных в художественной литературе, соединяя литературоведение и критические исследования животных.

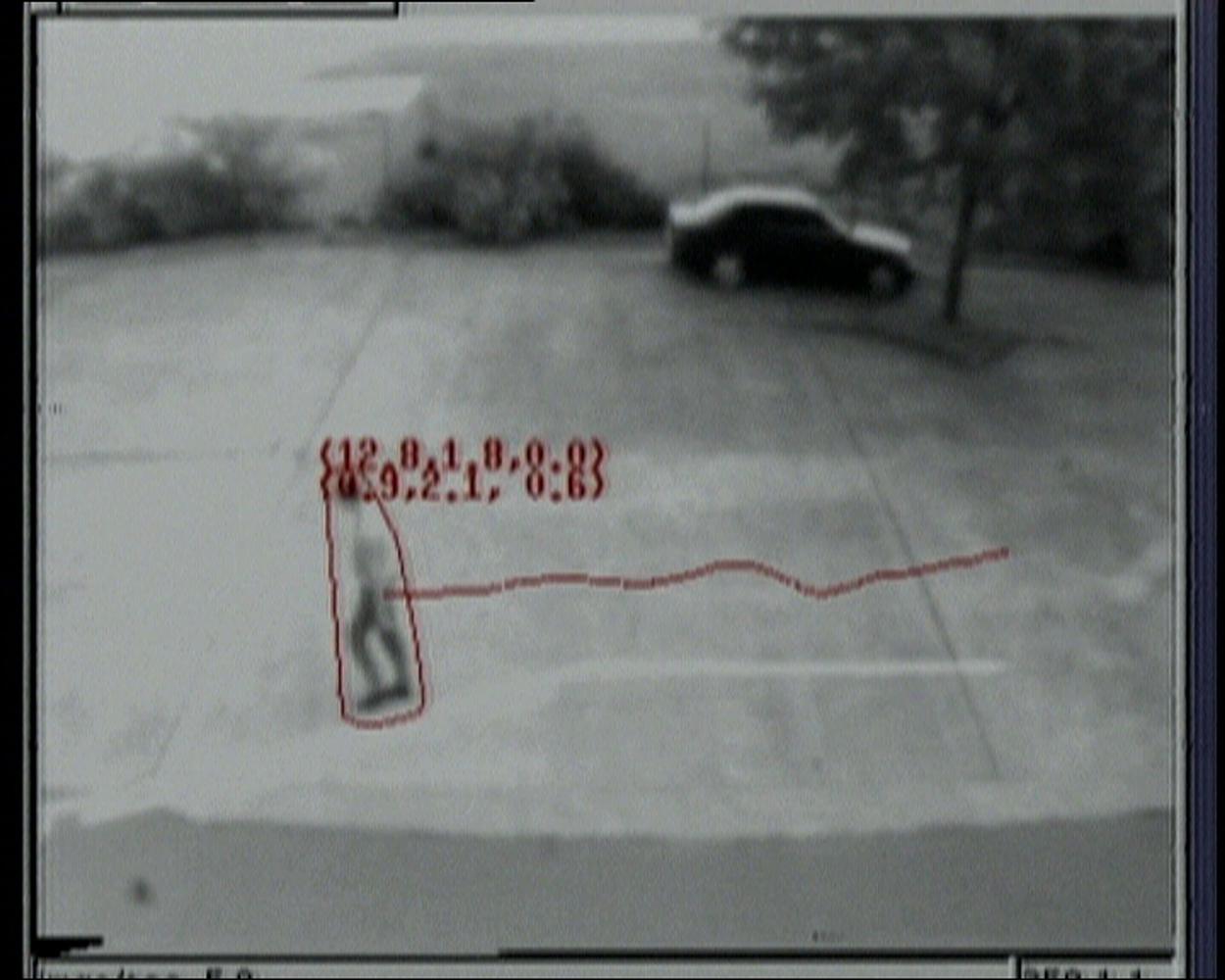

Марк Мефёд. Рендеринг жизни: животный капитал, телемобильность и технологии эксплуатации

На встрече участники обсудят главу Telemobility: Telecommunication’s Animal Currencies из книги Николь Щукин Animal Capital: Rendering Life In Biopolitical Times. В своей работе Щукин исследует роль животных в капиталистических процессах — как в материальном, так и в символическом смысле. Она анализирует, как животные не только используются в производстве товаров, но и становятся культурными знаками, чья эксплуатация оправдывает колониализм, расизм и другие формы угнетения.

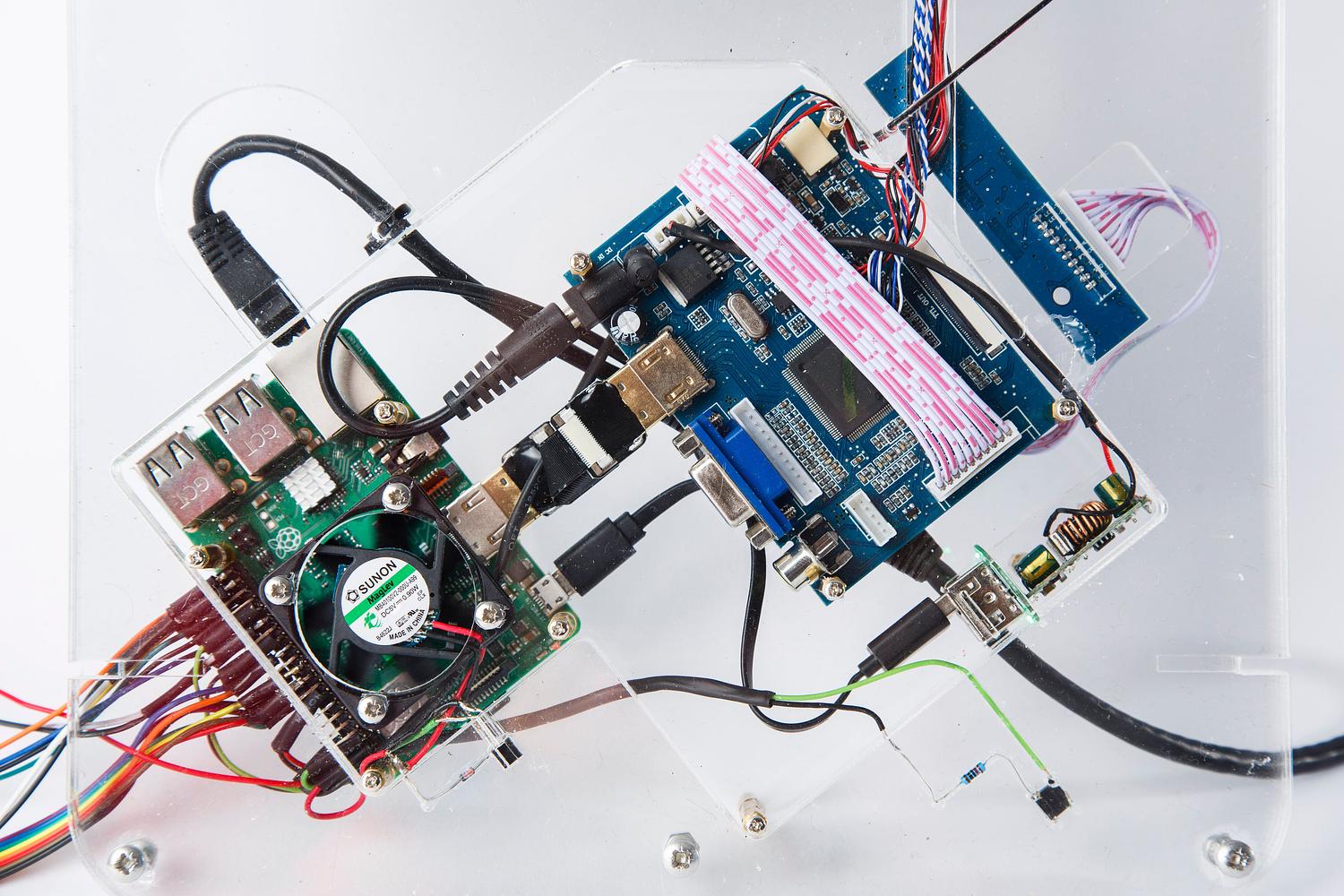

Одной из ключевых концепций книги является понятие рендеринга (rendering), имеющее двойное значение. С одной стороны, рендеринг — это процесс создания образа, копии в различных медиа (живопись, кино, телевидение). С другой стороны — это индустриальная переработка останков животных, их превращение в сырье для дальнейшей эксплуатации. Участники встречи рассмотрят, как эти два значения рендеринга производят животный капитал (animal capital) на примере ключевых кейсов, предложенных Щукин: от экспериментов Луиджи Гальвани с биоэлектричеством и запечатленной на кинопленку казни слонихи Топси до современных рекламных кампаний, в которых животные превращаются в образы, маскирующие коммодификацию.

Марк Мефёд — независимый исследователь, автор телеграм-канала chicken in the corn. Магистр в области политических наук и международных отношений, выпускник Московской высшей школы социальных и экономических наук.

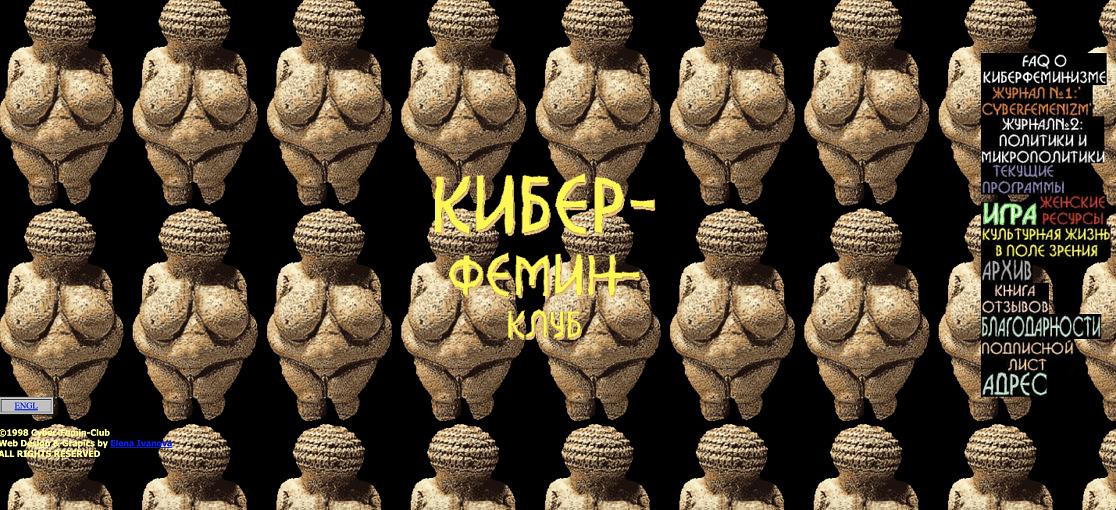

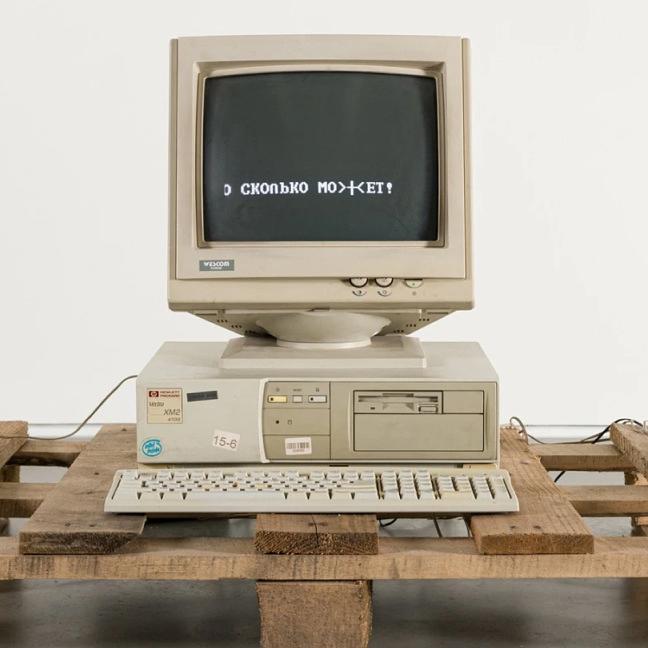

Семинары проходят в рамках публичной программы компьютерного класса «Ушедший мир».

Команда Garage Digital приостановила работу над проектом.

Перформанс Hydrogen City - новый сайт-специфичный перформанс объединения Digital Object Alliance предложит пережить материальность спекулятивного мира будущего, обращаясь к возможной телесности видеоигровых логик. Перформанс прошел в пространстве Hyundai Motorstudio в рамках совместной программы Garage Digital и онлайн-платформы Rhizome к международной выставке «Мир на проводе».