Garage Digital

О программе

18 мая — 29 июня

Ридинг-группа по исследованиям животных «Нечеловеческие животные и техника». Второй сезон

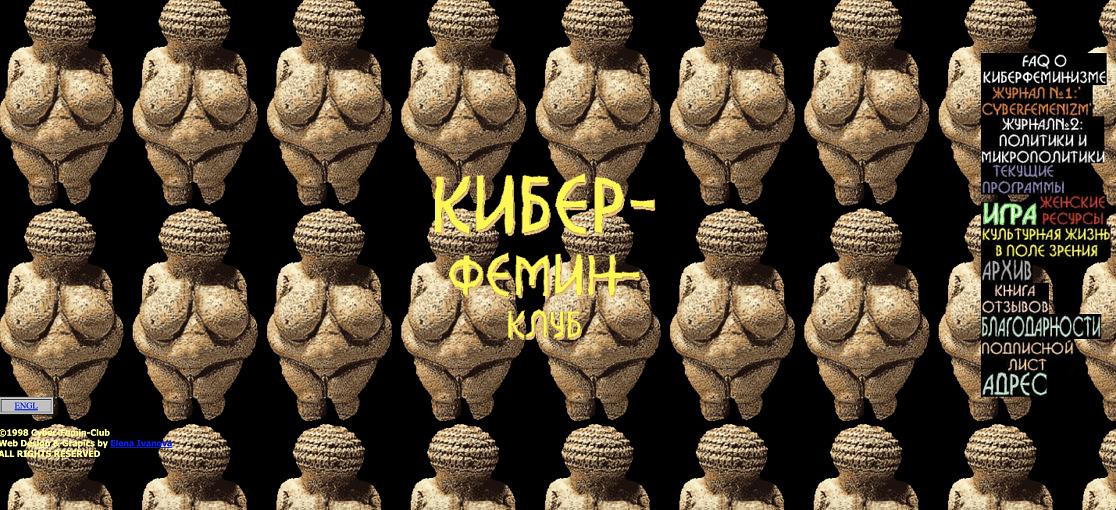

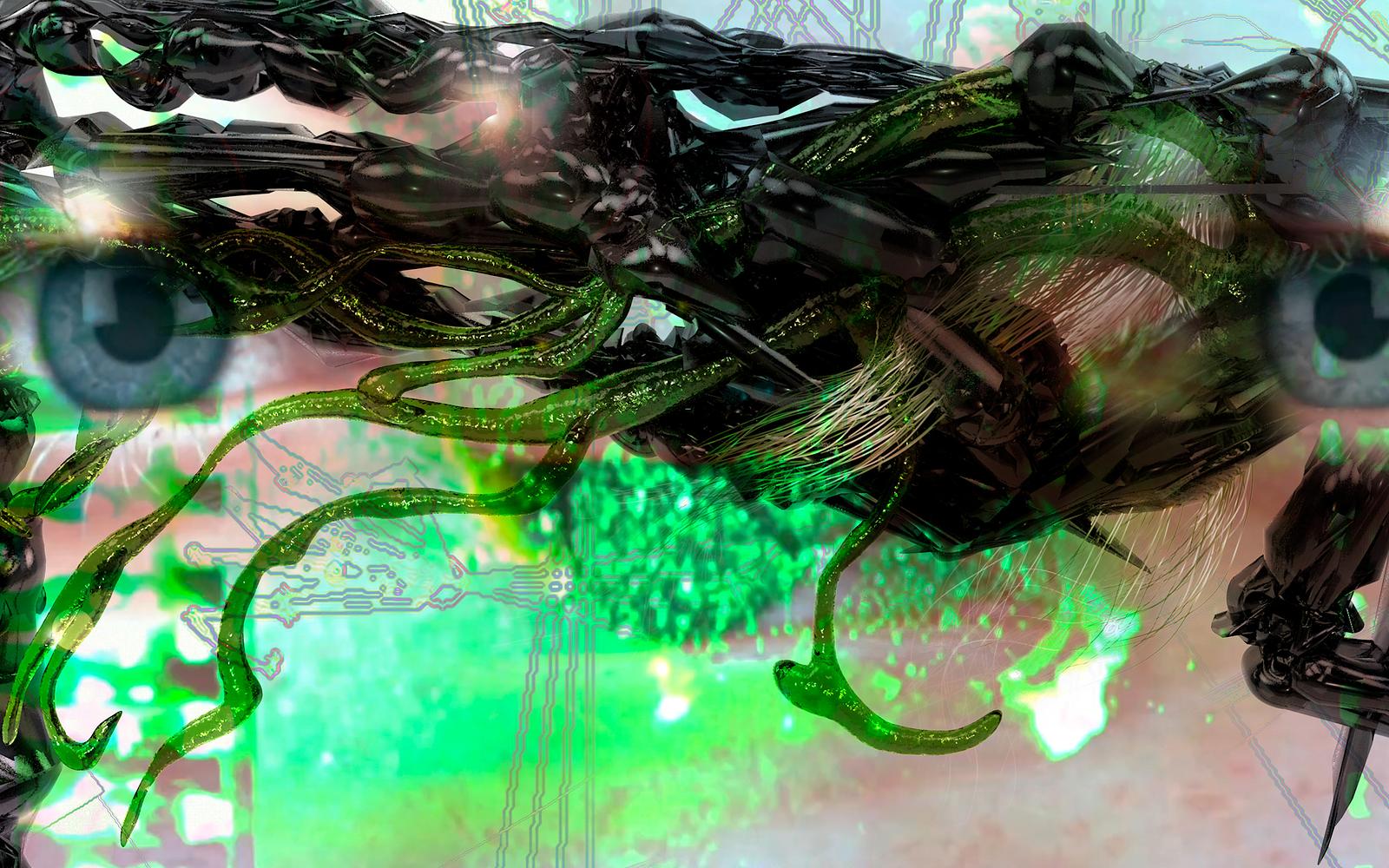

Сайт Кибер-Фемин-Клуба

21 декабря, 19:30–21:00

Артист-ток Алексея Шульгина и перформанс группы 386DX и Камилы Юсуповой

15—29 апреля

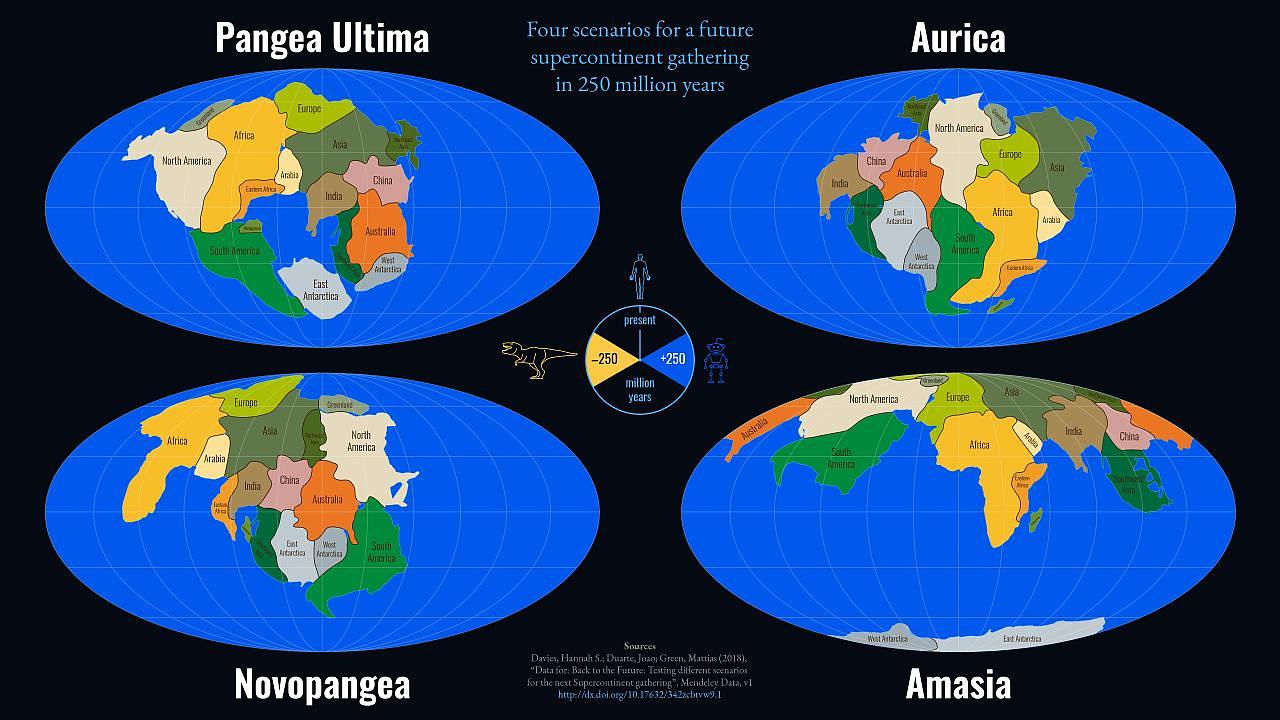

Второй сезон обсуждений альманаха-огня «Пангея Ультима»

28 марта, 19:30–21:00

Лекция Ивана Неткачева «Процессуальное искусство, эмерджентность и способы существования цифровых объектов»

28 марта — 6 июня

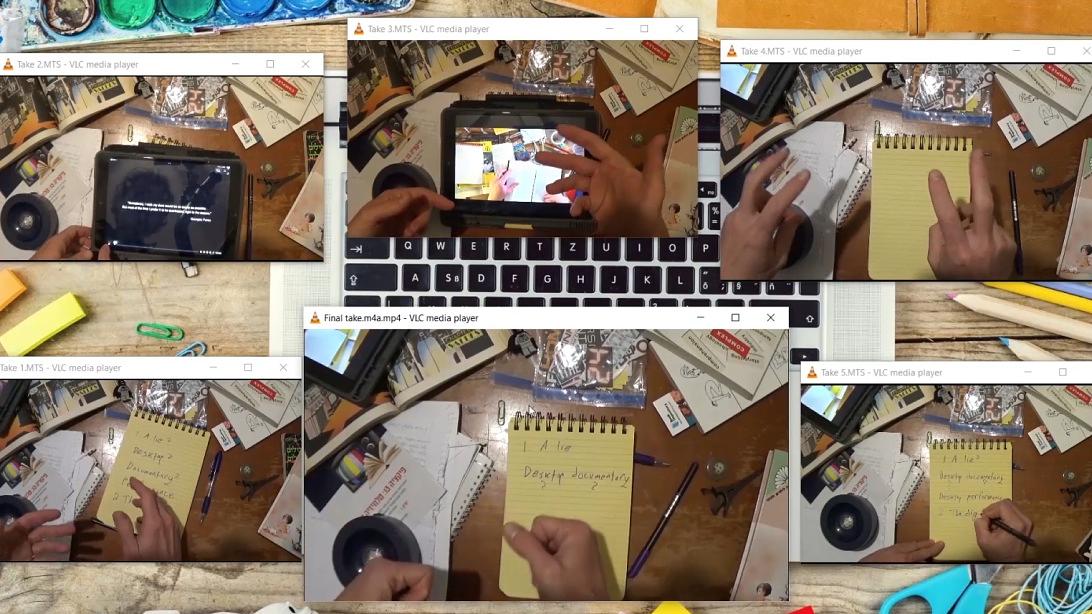

Мастерская по видеоэссеистике «Десктоп»

2–27 апреля

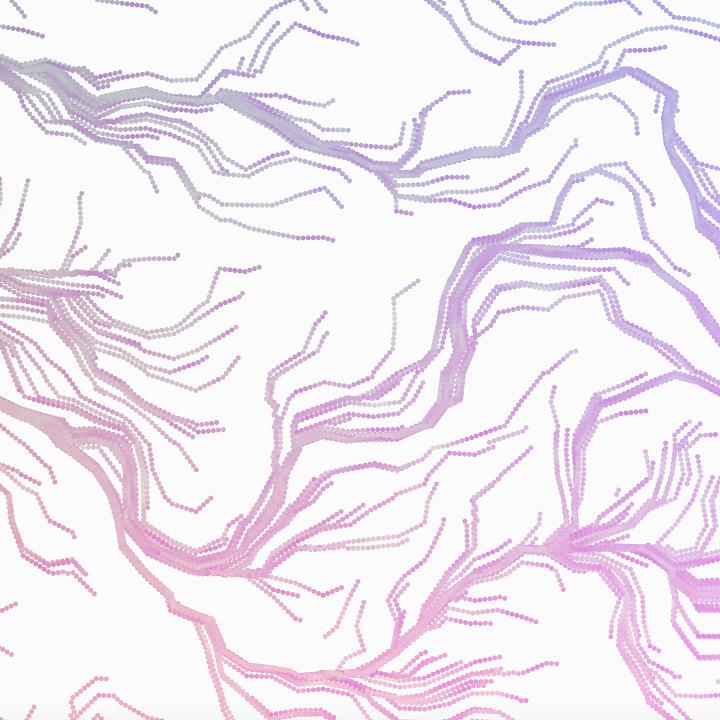

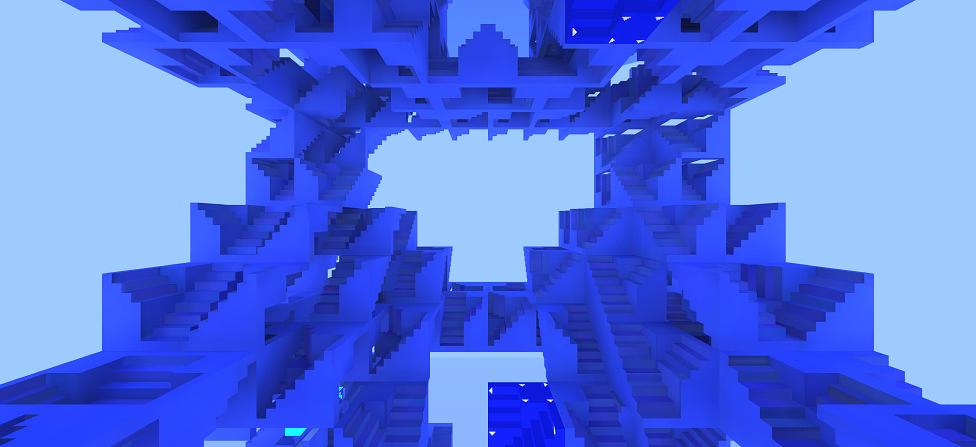

Мастерская по креативному программированию «Процедурный мир. От случайных блужданий к коллективному разуму»

12 марта — 14 апреля

Ридинг-группа по исследованиям животных «Нечеловеческие животные и техника»

27 ноября, 19:30–21:00

Обсуждение второго номера альманаха-огня. Визуальная поэзия

16 ноября — 7 декабря

Серия встреч «Регистры доступности: искусство и цифровое пространство»

18 ноября — 10 декабря

Мастерская по сай-фай-письму «Обочины времен. Видимый в последний раз свет звезды»

2 ноября, 19:30–21:00

Обсуждение второго номера альманаха-огня: «Музыка, кино и миф»

18 октября, 19:30–21:00

Вступительная встреча цикла обсуждений второго номера альманаха-огня

29 сентября, 19:00–21:00

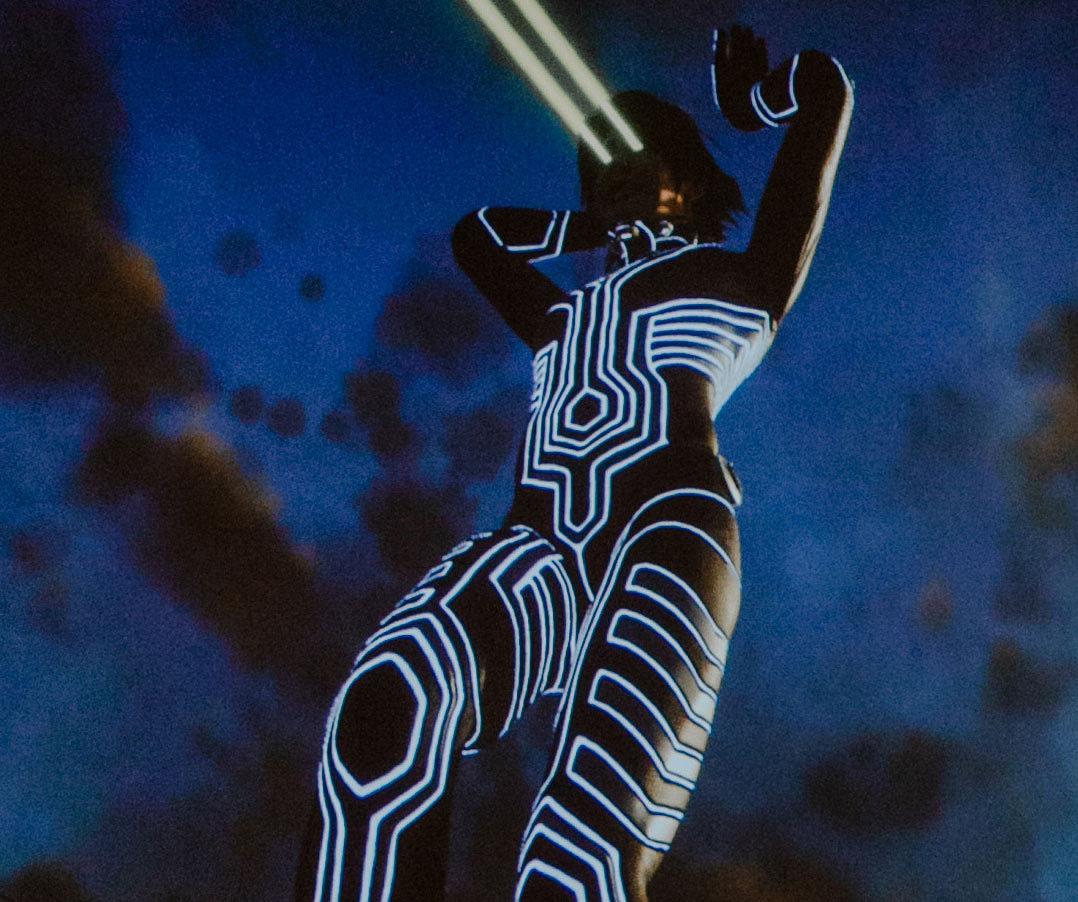

Паблик-ток «„Практическая независимость“: истории и практики киберфеминизма»

28 сентября — 7 декабря

Мастерская по звуковым исследованиям Garage Digital

2 июля — 30 сентября

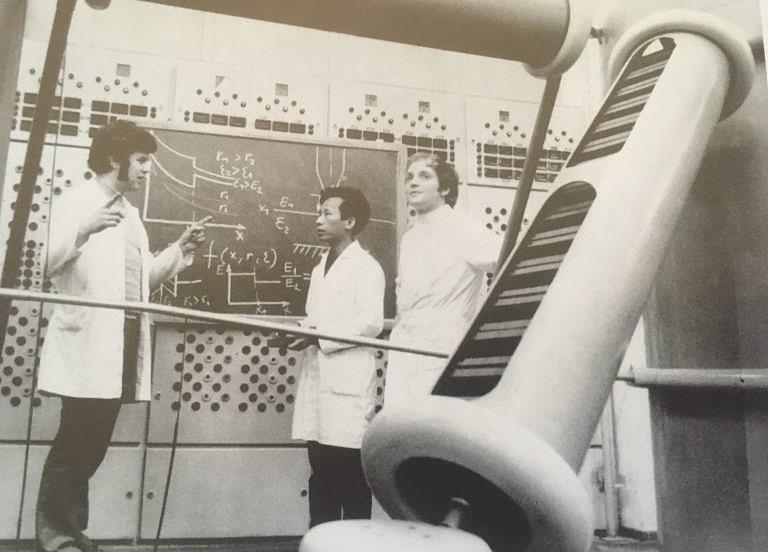

Ридинг-группа по советской научной фантастике «Обочины времен. Видимый в последний раз свет звезды»

29 июля — 26 августа, 13:00–15:00

Коллективная практика с Кристиной Пашковой «Ткущие женщины и кибернетика»

3 августа — 17 августа

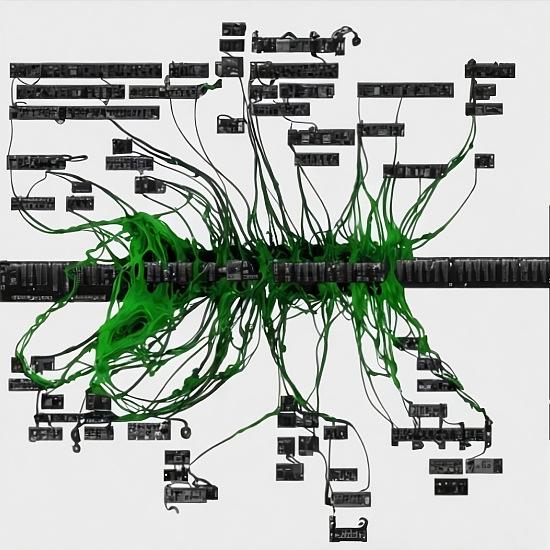

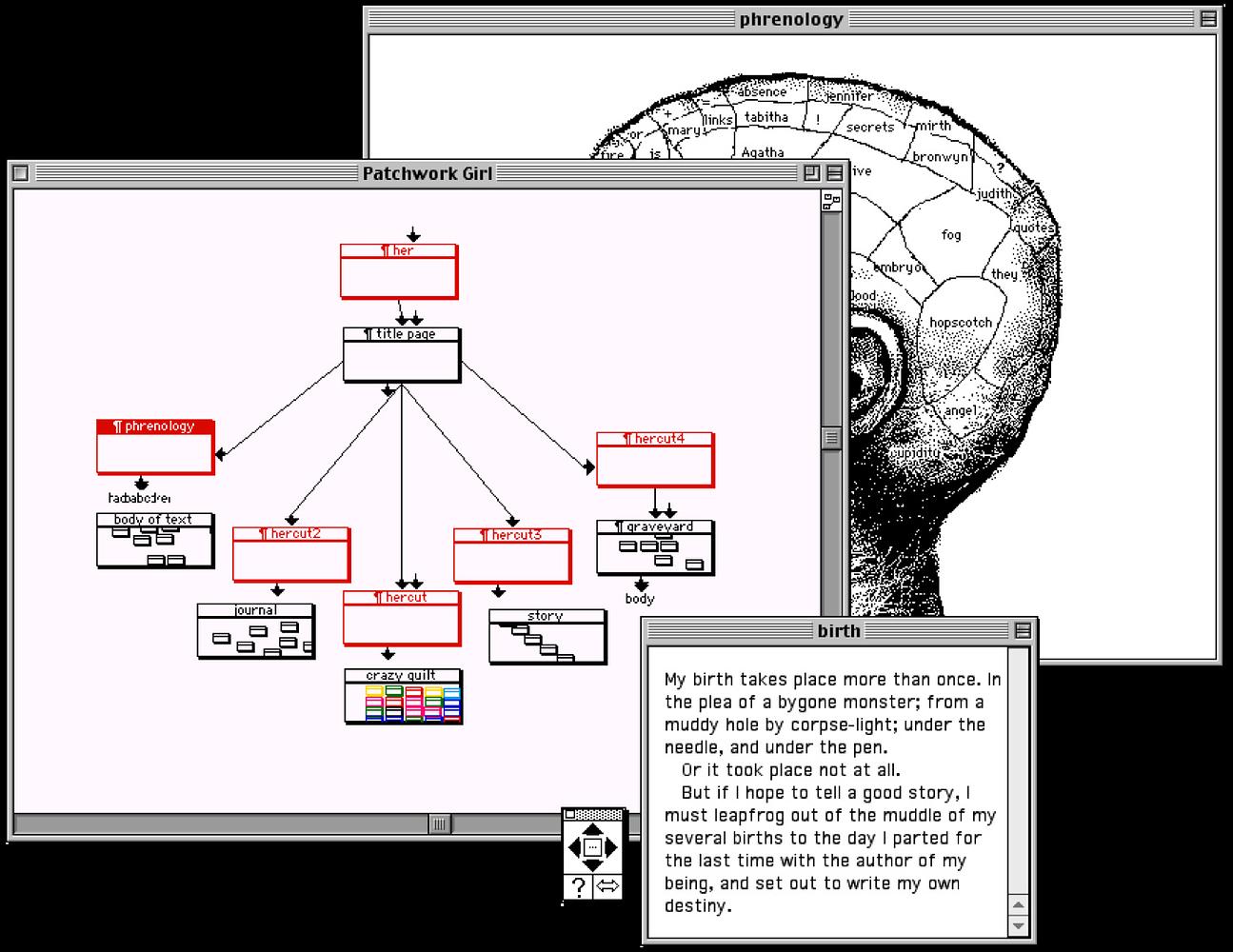

Cерия воркшопов Ивана Неткачева по цифровой литературе «Преодолевая чтение»

Анна Соз «Практическая независимость»

Garage Archive Commissions

То, не знаю что

Афра Шафик

26 августа, 2 сентября

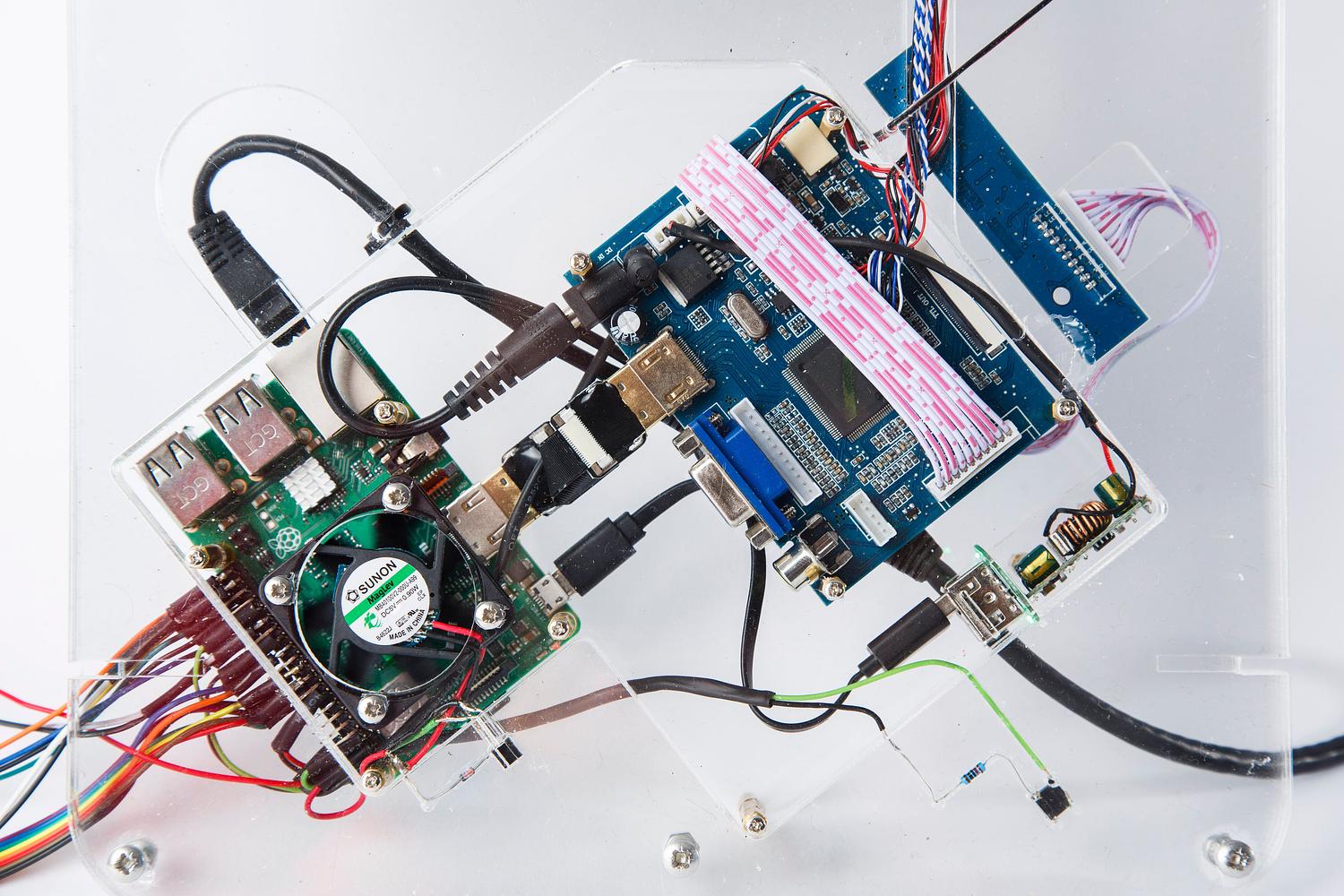

Серия воркшопов от художников Веры Баркаловой и Максима Анпилогова по сборке DIY-видеоарт-инструментов

27 августа – 17 сентября

Курс по креативному программированию «Игра „Жизнь“. Клеточные автоматы в искусстве, науке, архитектуре и играх»

Заявки на работу в компьютерном классе для сообществ и образовательных групп

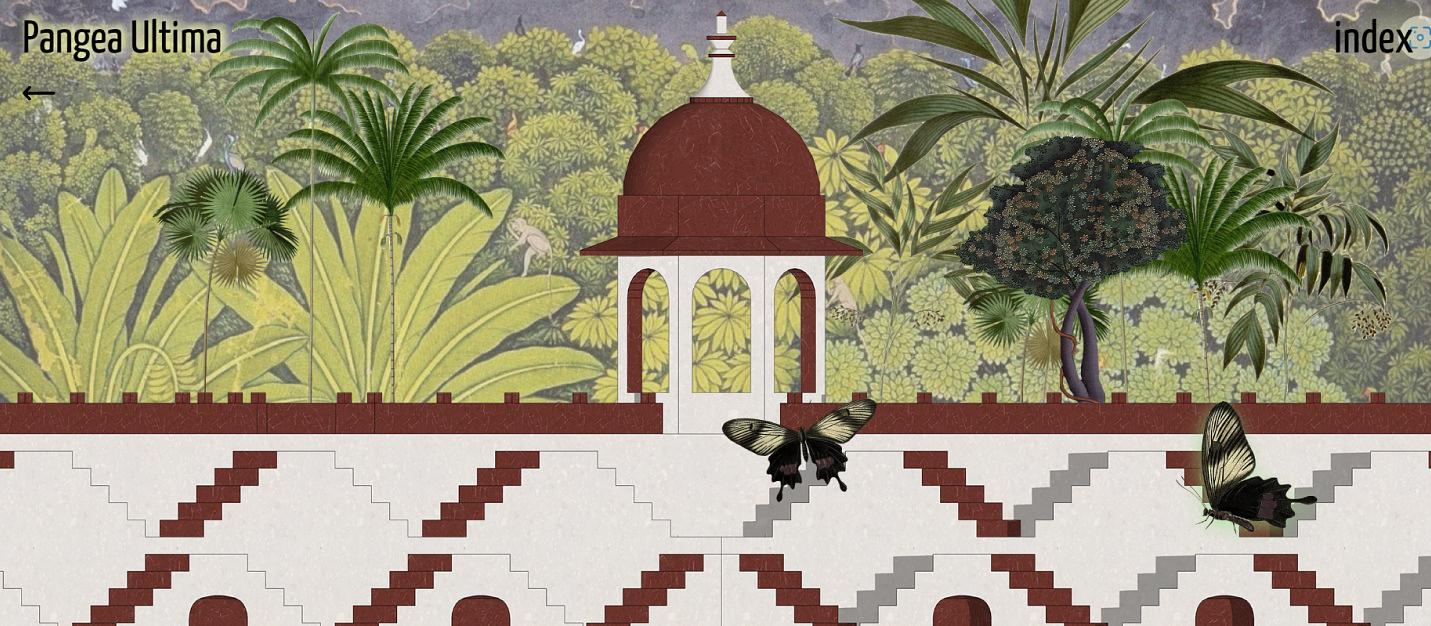

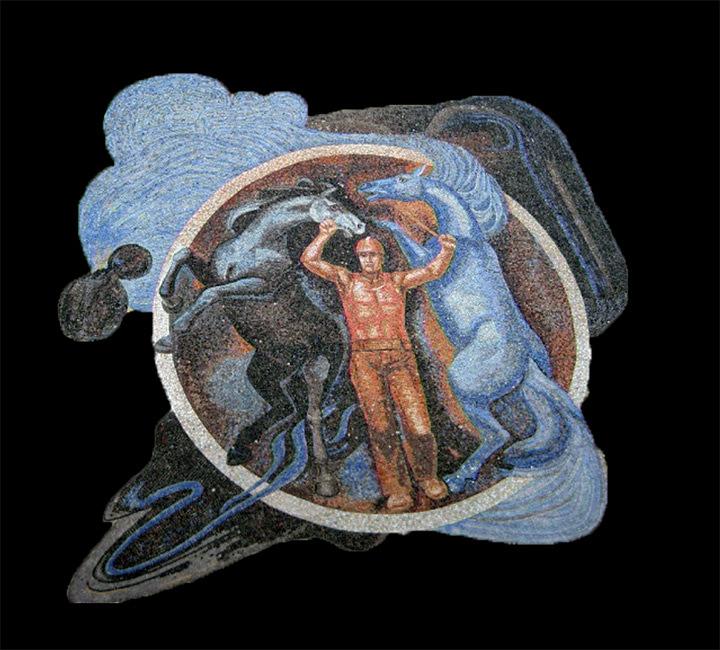

Второй выпуск альманаха-огня — «Пангея Ультима»

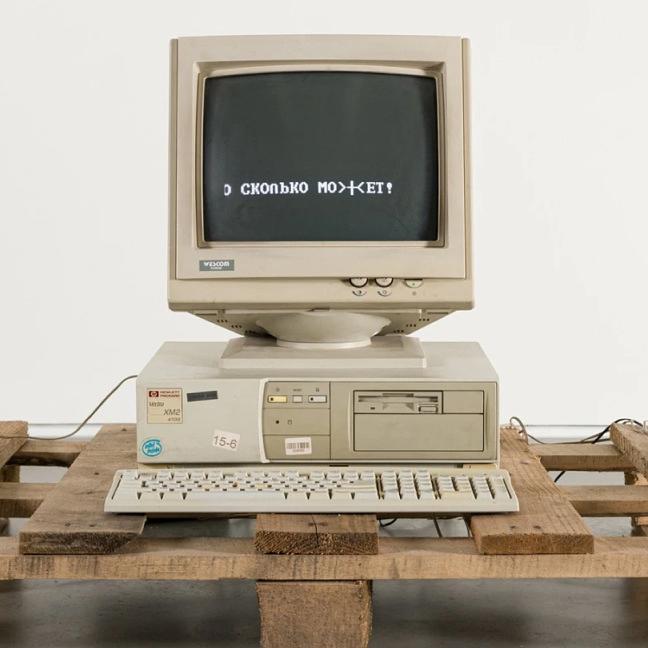

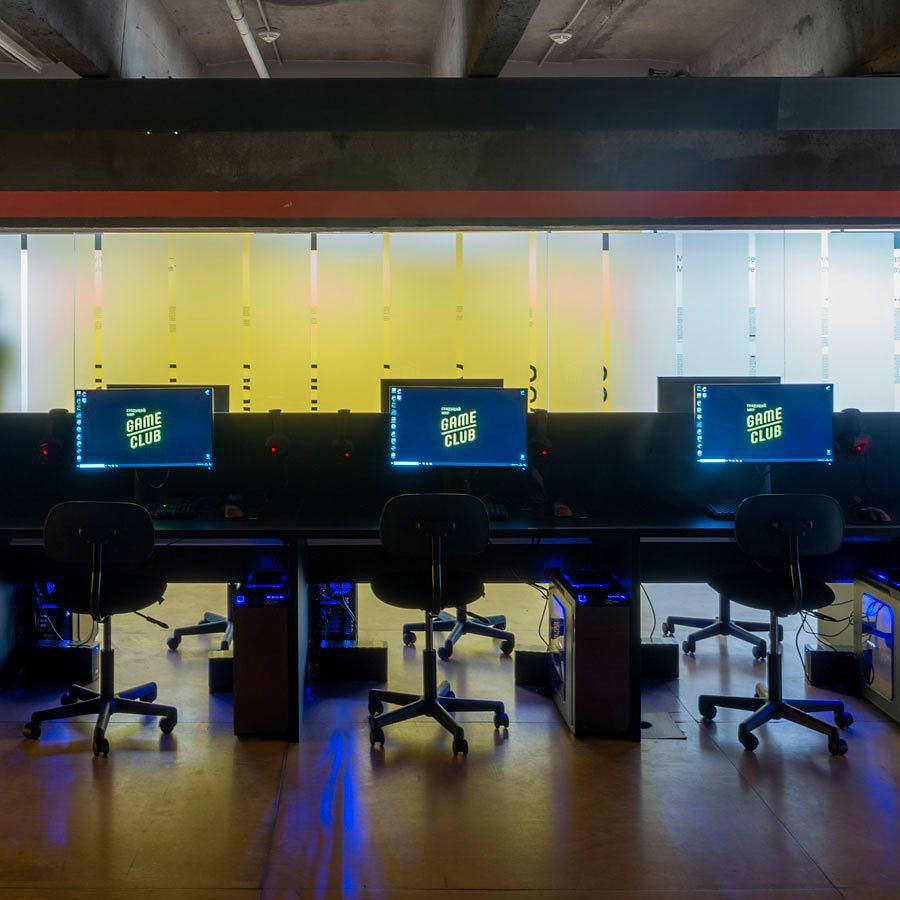

Компьютерный класс «Ушедший мир»

Занятия в компьютерном классе

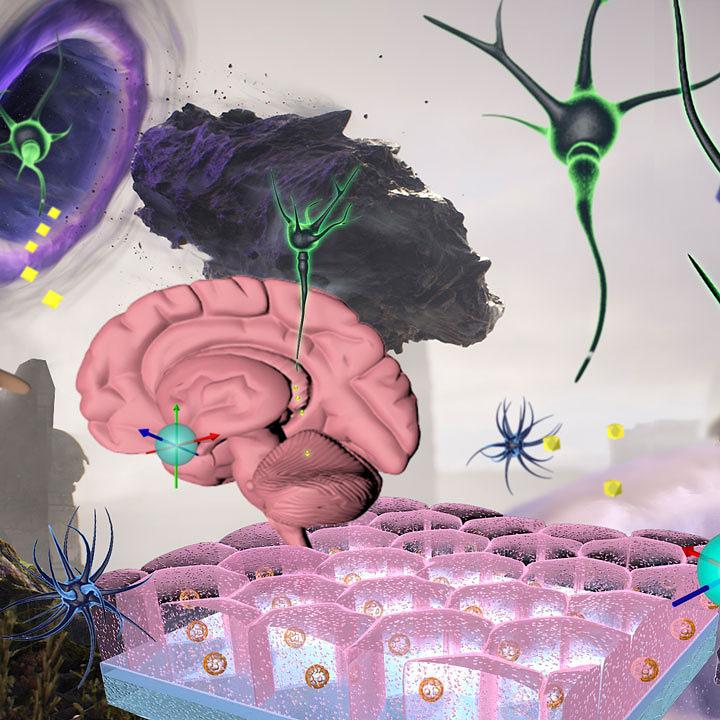

Программа занятий предлагает осмыслить современные цифровые практики и среды, а также разобраться в их генезисе с учетом конкретного исторического момента и тех различных историй, которые их сформировали.

4 июня, 13:00–15:30

Воркшоп Максима Анпилогова и Веры Баркаловой по сборке dirty video mixer

30 апреля, 13:00–16:00

«Итоговое высказывание» участников второго сезона семинара Алека Петука по игре Dark Souls «Дверь открывается не с этой стороны»

Занятия в компьютерном классе «Ушедший мир»

1 апреля – 22 апреля, по субботам

Курс «Погружение в гейминг для начинающих» для незрячих и слабовидящих посетителей

4 апреля, 20:00–21:00

Доклад Макса Наймарка

Показать еще

Семинары Алека Петука по игре Dark Souls

Основная задача трансдисциплинарного семинара — превратить практику компьютерной игры, которая в повседневной жизни считается несерьезным занятием для отдыха и удовольствия, в тренажер для производства знания и гуманитарных исследований. В ходе встреч участники обсудят игровой опыт в Dark Souls, применят к нему различные критические и теоретические рамки и попробуют осмыслить коллективный процесс игры.

Семинары проходят в рамках публичной программы компьютерного класса «Ушедший мир».

Семинары проходят в рамках публичной программы компьютерного класса «Ушедший мир».

15 апреля, 17:00–18:00

Лекция Леры Конончук «О запинках»

9 апреля, 15:00–17:00

Расширенная лекция Анатолия Осмоловского и Алека Петука

2 апреля, 15:00–17:00

Dark Souls: Remastered. Стрим Коинсидентального Института

27 марта–15 апреля

Второй сезон семинара Алека Петука по игре Dark Souls

17 декабря, 14:00–17:00

«Итоговое высказывание» участников семинара Алека Петука по игре в Dark Souls

Показать еще

Радио «Станция». Сезон 2

Write place

Тексты совместной лаборатории DOA & вебзина Autovirus

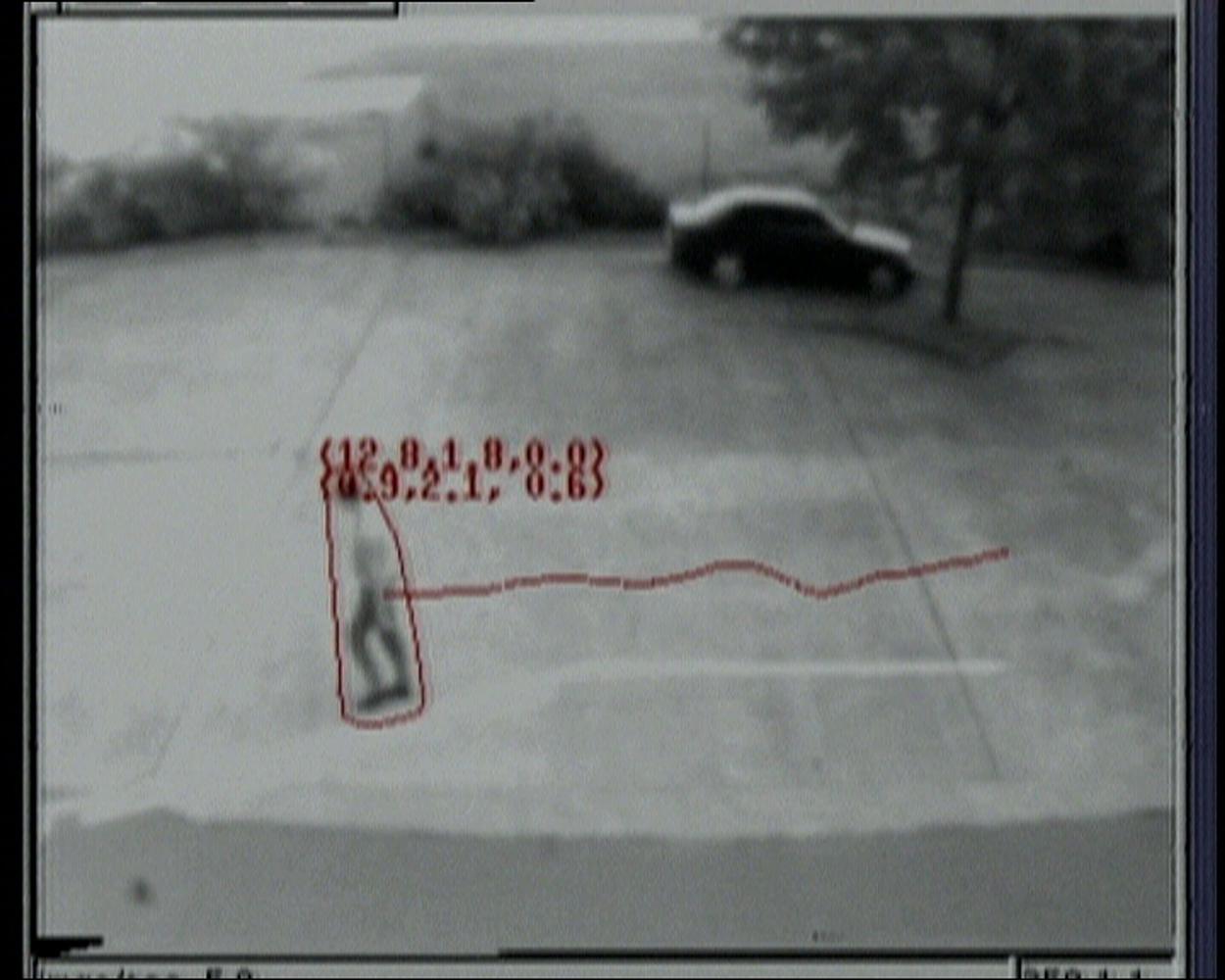

Харун Фароки «Операционные изображения»

Garage Digital представляет программу видеоэссе немецкого режиссера и художника Харуна Фароки. Ее будет сопровождать цикл семинарских и практических занятий, на которых будут разбираться темы и сюжеты, поднятые в фильмах программы.

7–20 декабря

Харун Фароки «Операционные изображения»

Программа видеоэссе

7–21 декабря

Харун Фароки «Операционные изображения»

Семинары

Хрупкий архив

Снаружи всех измерений. Современные художественные практики и журналистика в России

Программа направлена на поддержку гибридных исследований российских и зарубежных авторов, пишущих на русском языке, и на развитие СМИ как художественных медиа.

Команда Garage Digital приостановила работу над проектом.

Команда Garage Digital приостановила работу над проектом.

Снаружи всех измерений

Программа поддержки гибридных исследований

Новый сезон грантовой программы Garage Digital предлагает художникам и исследователям рассмотреть идею множественности существующих миров и способов их создания, опираясь на теорию расположенных знаний Донны Харауэй.

Грантовая программа

«Расположенные миры»

Требования

Кандидаты и проекты

РЕЗУЛЬТАТЫ

Лауреаты 2021/2022

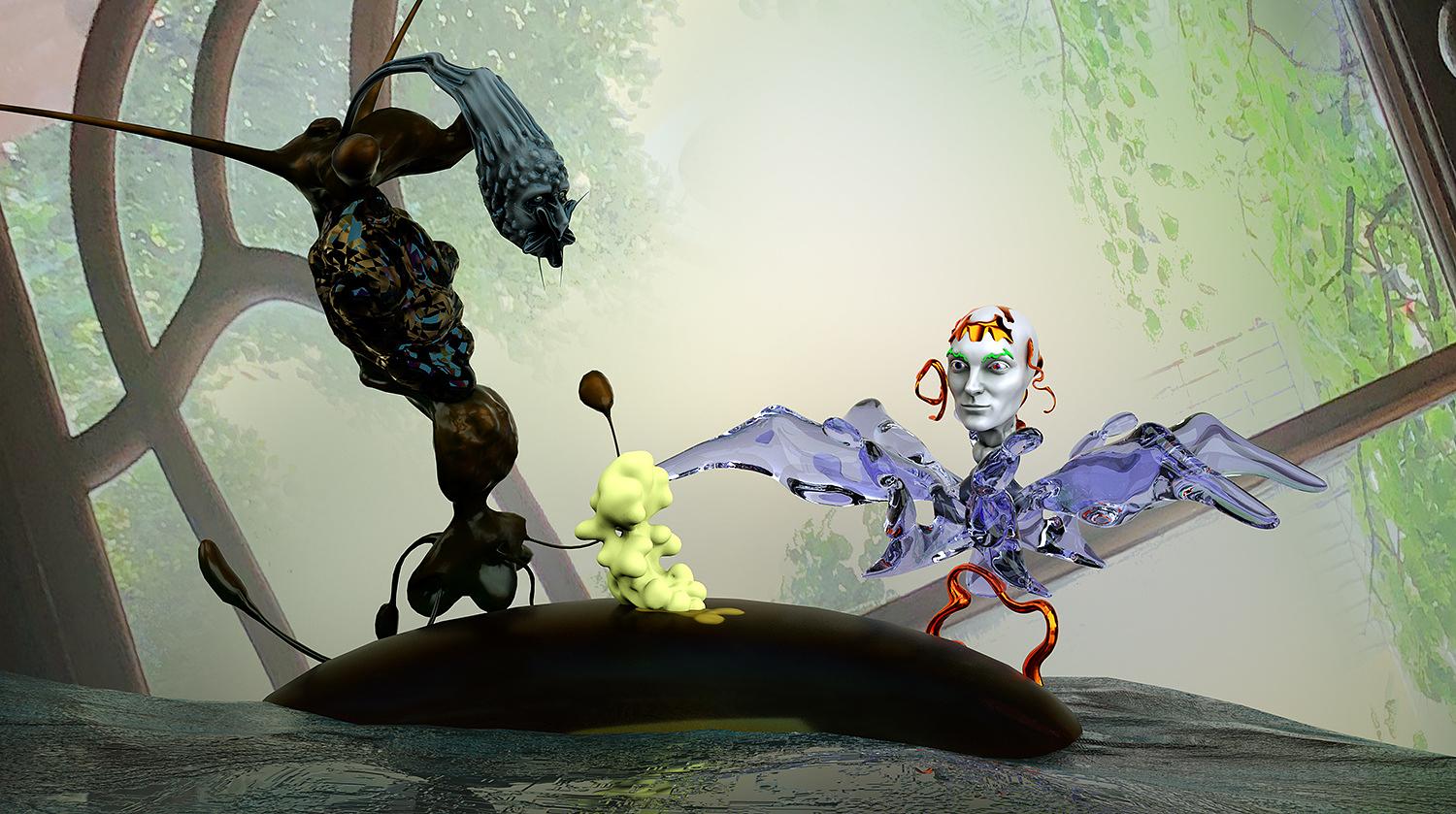

Марсианское слово для мира и матери одно

Элис Бакнелл

Альманах-огонь, выпуск 2 — «Пангея Ультима»

Дмитрий Герчиков, Екатерина Захаркив, Максим Илюхин, Иван Курбаков

Показать еще

Расположенные знания. Вопрос науки в феминизме и преимущество частичной перспективы.

Донна Харауэй

Мир на проводе

Совместный проект онлайн-платформы Rhizome (Нью-Йорк) и программы Garage Digital Музея «Гараж» — серия дискуссий и перформанс, посвященные симулятивным практикам в цифровом художественном производстве.

Перформанс Hydrogen City - новый сайт-специфичный перформанс объединения Digital Object Alliance предложит пережить материальность спекулятивного мира будущего, обращаясь к возможной телесности видеоигровых логик. Перформанс прошел в пространстве Hyundai Motorstudio в рамках совместной программы Garage Digital и онлайн-платформы Rhizome к международной выставке «Мир на проводе».

Перформанс Hydrogen City - новый сайт-специфичный перформанс объединения Digital Object Alliance предложит пережить материальность спекулятивного мира будущего, обращаясь к возможной телесности видеоигровых логик. Перформанс прошел в пространстве Hyundai Motorstudio в рамках совместной программы Garage Digital и онлайн-платформы Rhizome к международной выставке «Мир на проводе».

ДИСКУССИЯ № 1. САРА КУЛЬМАНН И ТЕО ТРИАНТАФИЛЛИДИС

ДИСКУССИЯ № 2. МИХАИЛ МАКСИМОВ И ТАБОР РОБАК

ДИСКУССИЯ № 3. ТИМУР СИ-ЦИНЬ, АЛЕНА ШАПОВАЛОВА И АЛИСА СМОРОДИНА

Хелен Ноулз «Перераспределение благ: новая вертикальная суверенность»

Философское бессилие разума

Кети Чухров

19 октября, 19:00–20:30

Ридинг-группа по научной фантастике

12 августа

«DOKU-гигант — Лу Ян — разрушитель»

Обсуждение перформанса Лу Яна

11 июля

Стрим игры на выживание Still Alive

23, 30 мая, воскресенье

Перформанс Лу Яна

В 2020 году пять художников получили грант на реализацию проектов в области новых технологий и цифровых медиа. Тема первого сезона программы — «Новые исследовательские практики» — предлагала рассмотреть влияние технологий на методы и предмет художественного исследования.

Машинные инфраструктуры правды. 2020

Анна Энгельхардт

Все темницы падут. 2020

Алексей Таруц

Аутсорсинговый рай. 2020

eeefff

Агентство «Никогда». 2020

Сара Кульманн

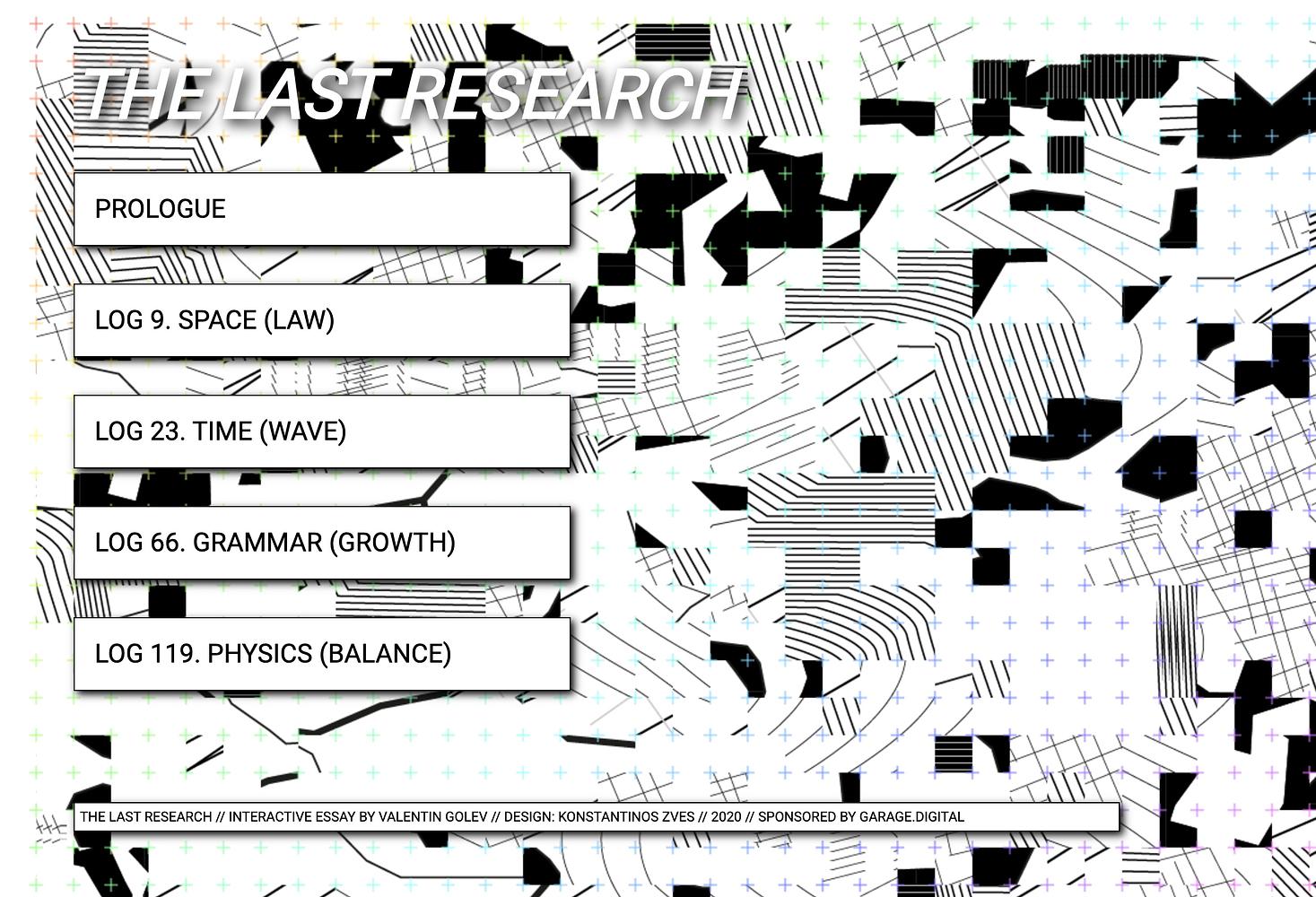

Последняя наука. 2020

Валентин Голев

19–21 марта, 18:00–20:00

Конференция цифровых рабочих

The Tool

Михаил Максимов

Эпизод «Катастрофа» из видеоигры «Юхины кошмары»

Юлия Кожемяко (supr)

Speedrun. Видеоигры в современном искусстве

Подборка материалов о пересечении видеоигр и гейм-разработки с современными художественными практиками.

Speedrun. Видеоигры в современном искусстве

Видеоигры и современное искусство

Даша Насонова

Handmade pixels reader

Дима Веснин

Внутриигровая фотография

Константин Ремизов

(a very brief) GAME STUDIES READER

Дарья Калугина

до 15 октября

Open call на участие в перформансе мультимедийной художницы Лу Ян

Реборн. 2020

Герман Лавровский

Одушевленный архив

Афра Шафик

30 июня

Ридинг-группа по научной фантастике

Хакатон Eco Jam

Документация

Xerces Blau. 2019

Джеймс Ферраро и Эзра Миллер

Те, кто. 2019

Саша Пофлепп

Russian Ferations. 2019

Posthuman Studies Lab

FOOOD 2050. 2014–2019

Гинтс Габранс

«Материализм», скульптура об обратной разработке

Studio Drift

16 апреля

Перформативная лекция Кирилла Савченкова

IAM. 2018

Выставочный проект

«Те, кто»

Мэтью Лутц и Алессия Нигретти

Игровой клуб «Грядущий мир»

Публичная программа к Игровому клубу включает в себя лекции и мероприятий Let’s Play, проводимые художниками, критиками и исследователями видеоигр, с сопутствующей онлайн-трансляцией.

Лу Ян

Artist talk и Let's play

1 декабря

Спекулятивный консилиум Саши Пучковой

30 ноября

Перформанс-практикум Софьи Скидан

29 ноября

Лекция Дарьи Калугиной

23–24 ноября

Хакатон Eco Jam

Показать еще

Garage Game Club: Постапокалипсис и антиутопия

Список игр

Garage Game Club: Другие формы жизни

Список игр

Garage Game Club: Экологии

Список игр

Garage × Никоноле

IAM

«Oil on the brain: нефтепродукты теории»

Видеозапись лекции Никиты Сазонова

«Картография устойчивых будущих»

Видеозапись лекции Кати Никитиной

Эпизод II. Конференция

Проект IAM

«Вид сверху»

Видеозапись летсплея Сары Кульманн

Требования

Кандидаты и проекты

Поиск